pba

]]>Vor über 250 000 Menschen würdigte der Kardinaldekan Franziskus als einen spontanen Papst mit Temperament und einer ungezwungenen Art. Er habe ein Charisma der Offenheit und des Zuhörens gehabt und seine Aufmerksamkeit besonders Menschen in Not gewidmet, sich unermüdlich für Benachteiligte eingesetzt. Er sei ein Papst gewesen, der mitten unter den Menschen war.

Die komplette Predigt im Wortlaut lesen Sie unter:

https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2025-04/wortlaut-predigt-kardinal-re-requiem-papst-franziskus-vatikan.html

]]>Interessierte sind eingeladen, sich ab 15 Uhr den Bischöfen auf dem Stationenweg anzuschließen. In Erinnerung an das historische Kirchentreffen von Nizäa wollen die Geistlichen zusammen mit Vertretern weiterer christlicher Glaubensgemeinschaften beten. Vor genau 1.700 Jahren einigten sich die Christen im Konzil von Nizäa (heute Iznik in der Türkei) auf ein seitdem grundlegendes Bekenntnis ihres Glaubens.

Ein gemeinsames Zeichen gesetzt haben die in Trier zusammenkommenden sogenannten Euregio-Bischöfe, darunter etwa Luxemburgs Kardinal Jean-Claude Hollerich, bereits im vergangenen Jahr: Unter dem Titel „Frischer Wind für Europa“ veröffentlichten sie zur Europa-Wahl 2024 einen Hirtenbrief, in dem sie zu einem Bekenntnis zum „Projekt Europa“ aufriefen.

Neben dem Trierer Bischof gehören die (Erz-)Bischöfe von Aachen, Hasselt, Lüttich, Luxemburg, Metz, Münster und Troyes zum katholischen Euregio-Verbund – mit Diözesen entlang der Grenzen von Luxemburg, Belgien, Frankreich und Deutschland. Es handelt sich nicht um den fast namensgleichen Verbund EuRegio SaarLorLux+ in derselben Grenzregion, der vierzig Gebietskörperschaften umfasst.

KNA

]]>AUGSBURG –Da es wegen der Corona-Pandemie Monate gedauert hatte, bis er geweiht werden konnte, bekam Bertram Meier auch eine Einladung nach Rom. Das war für ihn die erste von mehreren Begegnungen mit dem jetzt verstorbenen Papst Franziskus. Im Interview blickt der Augsburger Bischof, der mittlerweile auch Weltkirchebischof in Deutschland ist und dem vatikanischen Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen angehört, zurück auf das zwölfjährige Wirken.

Herr Bischof, nach dem Tod des Papstes gibt es viele Einordnungen des Pontifikats. Teilen Sie die Auffassung, dass es „unvollendet“ geblieben ist?

Das menschliche Leben ist nicht nur in meinen Augen grundsätzlich fragmentarisch. Schon Paulus schreibt in 1 Kor 13,9–10: „Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.“ Papst Franziskus hat nun das Ziel, auf das er hinlebte, erreicht. Ich bin überzeugt, er hat in den zwölf Jahren als Bischof von Rom und Nachfolger des Apostels Petrus sehr viele Denkanstöße gegeben und die Kirche weiter ins 21. Jahrhundert geführt.

Als Erster, der sich den heiligen Franz von Assisi zum Namenspatron wählte und sich bis in die Titel seiner Veröffentlichungen von ihm inspirieren ließ, ist es ihm gelungen, dessen Spiritualität neu ins Bewusstsein zu heben – er war, um es pointiert zu sagen, Jesuit und Franziskaner in einem. Übrigens hatte sich schon der Gründer des Jesuitenordens, der heilige Ignatius von Loyola, Franz von Assisi zum Vorbild erkoren.

Die einen hätten sich mehr Reformen von Franziskus gewünscht, die anderen das Gegenteil. Steht die Kirche unter einem Reformdruck?

Papst Franziskus hat sehr viel bewirkt. Das wird man erst jetzt allmählich erkennen: Ich nenne nur die Regeln zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, die Einsetzung von Arbeitsgruppen zu zentralen kirchenpolitischen Fragen, die wegweisenden Enzykliken und Bischofssynoden zu zentralen Bereichen des kirchlichen Lebens und Glaubens.

Er hat selbst immer wieder das Wort von der „Ecclesia semper reformanda“ im Munde geführt und dabei die Unterscheidung der Geister – ganz ignatianisch – angemahnt. Es ging ihm immer darum, alle mitzunehmen und die Ungleichzeitigkeit der verschiedenen Erdteile und Milieus nicht aus dem Blick zu verlieren. Daher war er wirklich ein guter Hirte, auch wenn sich manche von ihm gebremst und andere regelrecht angetrieben fühlten.

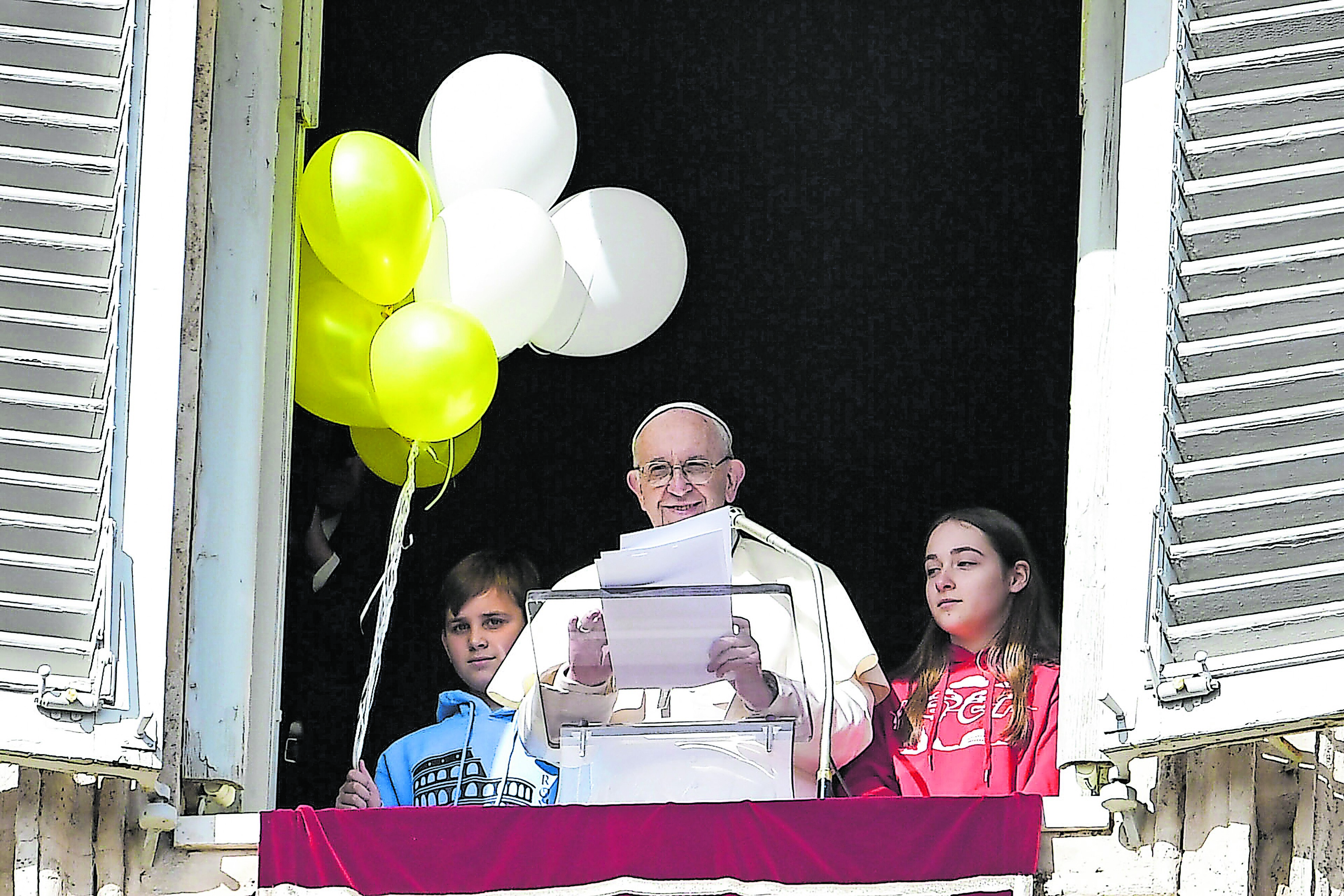

Wie seine Vorgänger hatte Franziskus ein großes Herz für Kinder als Zukunft der Kirche. 2019 ließ er mit ihnen Ballons in Kirchenfarben steigen.

Eines der letzten besonderen Anliegen war Franziskus die Synodalität, die es nun auch auf die Ortskirchen auszubreiten gilt. Wie weit ist hier das Ihnen vom Papst anvertraute Bistum gekommen?

Schon sehr früh, 2015 beim Gedenken an die Einführung der Bischofssynode durch Papst Paul VI. vor 50 Jahren, hat Papst Franziskus an die Synodalität als Lebensstil und Haltung der Getauften untereinander erinnert. Damit geht er ganz sicher in die Kirchengeschichte ein, und als Teilnehmer der Weltsynode von 2023/2024 hoffe ich sehr, dass dies auch für seinen Nachfolger ein Herzensthema bleibt.

In unserem Bistum Augsburg sind wir sowohl in allen Gremien wie auch in den Pfarrgemeinden dran, den Umgang miteinander unter dem Zeichen der Synodalität, der gegenseitigen Wertschätzung und Förderung der Charismen zu üben. Ich bin zuversichtlich, dass immer mehr Gläubige erfahren, wie sehr der Dialog im Heiligen Geist für den Alltag hilfreich ist – einfach weil hier Gott Raum geschaffen wird!

Eines Ihrer besonderen Anliegen ist seit jeher die Ökumene. Sind Sie zufrieden mit den Fortschritten, die hier seit 2013 erzielt wurden?

Papst Franziskus hat sich sehr darum bemüht, mit Christen verschiedener Konfessionen zusammenzutreffen: Ich denke da an die Begegnung mit dem Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios, oder auch, was damals mit großer Hoffnung verbunden wurde, mit dem Moskauer Patriarchen Kyrill 2016 auf Kuba. Denken wir aber vor allem an die Begegnung in Lund im Rahmen des Christus-Jahres während des weltweiten Reformationsgedenkens.

Nicht zu vergessen ist auch, dass der Heilige Vater, ganz in der Tradition des Franz von Assisi, das Gespräch mit den Muslimen, allen voran Ahmed el-Tayeb, dem Scheich der Azhar-Universität und damit einem der angesehensten Vertreter des sunnitischen Islam, suchte. Das Dokument von Abu Dhabi 2019 ist ein Meilenstein des christlich-muslimischen Dialogs. In diesem Jahr begehen wir 60 Jahre „Nostra aetate“, jenes Konzilsdokuments, in dem sich die katholische Kirche dem Judentum und dem Islam, aber auch allen anderen Weltreligionen gegenüber öffnete. Hier gilt es, beherzt voranzuschreiten!

Ein wenig schade in der zwölfjährigen Amtszeit von Franziskus war, dass er Deutschland nicht besuchte. Werden die deutschen Bischöfe den Nachfolger gleich mal zum Besuch einladen?

Der neue Papst wird sicher von allen Teilen der christlichen Welt Einladungen erhalten. Die Weltjugendtage und das aktuelle Heilige Jahr, das der künftige Nachfolger Petri ja noch wesentlich mitprägen wird, sind immer auch große Medienereignisse, und so nahe wie im eigenen Wohnzimmer kommt man dem Heiligen Vater sonst nicht. Wichtig scheint mir, dass die Anliegen aller Regionen und Diözesen der Welt in Rom gehört werden und aus der Vielstimmigkeit eine Symphonie wird, die die Eigenart jedes Menschenschlags repräsentiert.

Nun steht das Konklave bevor, und die Spekulationen sprießen. Zum Beispiel: Diesmal wird es bestimmt ein Italiener – ob aber alt oder jung, das weiß man nicht. Rätseln Sie auch schon, wer es werden könnte?

Bis zuletzt suchte der Papst auf dem Petersplatz die Nähe der Menschen.

Persönlich gehöre ich nicht zu denen, die Wetten abschließen über den Ausgang eines spannenden Spiels oder in diesem Fall des Konklaves. Aber ich bete schon jetzt intensiv darum, dass der Gewählte ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, der mit Tatkraft und Augenmaß handelt und vor allem eine echte Liebe zu den Menschen und zu unserem „gemeinsamen Haus“, der so gepeinigten Schöpfung, hat.

Sie durften dem Heiligen Vater mehrfach im Vatikan und bei der Weltsynode begegnen. Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Kurz vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland wurde ich zum Bischof ernannt und weltweit war ich der einzige, der fast sechs Monate auf seine Weihe warten musste. Deshalb hat mich Papst Franziskus, als es wieder möglich war, auch zu sich eingeladen. Diese besondere Geste der Mitbrüderlichkeit und der Empathie hat mich damals sehr bewegt. Ich werde diesen Papst, den ich als nahbar, äußerst wach und humorvoll erlebt habe, immer im Herzen tragen.

Interview: Johannes Müller/Ulrich Schwab

Suche nach dem Mauergeist

Bereits von der Ferne zeichnet sich die Silhouette der Stadt mit dem mächtigen Münster St. Georg ab. Türme und Tore umgeben eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Deutschlands, wie Kunsthistoriker sagen. Ein Wochenmagazin kürte die Altstadt sogar zur schönsten im Lande, eine der schönsten Städte Europas nennt es der US-amerikanische Nachrichtensender CNN.

Der Ort an der Romantischen Straße zieht Jahr für Jahr Gäste aus aller Welt an, die das pulsierende Flair genießen. Dinkelsbühl ist zu jeder Jahreszeit außergewöhnlich reizvoll: in Blütenwolken gehüllt im Frühjahr, sommerfarben bunt zur Kinderzeche im Juli, nostalgisch schwelgend zum Tag des offenen Denkmals im September, leuchtend golden zur Fisch-Erntewoche im Herbst und lichterglänzend festlich zur Advents- und Weihnachtszeit.

Besonders schön ist Dinkelsbühl in den Abendstunden, wenn die Altstadt in ein romantisches, warmes Licht getaucht ist. Dann macht der Nachtwächter seine Runde durch die Gassen, erzählt manche Anekdote und verkündet, was die Stunde geschlagen hat. Cafés und Restaurants bieten entspanntes Gastsein und für jeden Geschmack das Richtige – ob deftig-traditionell, bodenständig-regional oder gehoben international. Dazu ein frisch gezapftes Bier aus einer der heimischen Brauereien oder einen der berühmten Frankenweine: eben genießen wie Gott in Franken.

Auch die Naschkatzen kommen auf ihre Kosten. Feine Schokolade, Pralinen und Kuchen verlocken zur kleinen Pause zwischendurch in einem der zahlreichen Straßencafés.

Den Charme des Städtchens macht auch der Spaziergang im Grünen aus – rund um die alten Befestigungsanlagen, auf der Suche nach dem „Mauergeist“. Rad- und Wanderwege führen rund um die Stadt durch typisch fränkische Dörfer und die sanft hügelige Landschaft, vorbei an zahlreichen Weihern. Im Sommer ist das nostalgische Flussbad an der Wörnitz ein Highlight.

Bei all diesem Erbe schafft Dinkelsbühl mit ungezwungener Leichtigkeit die Verbindung mit dem Heute: Wer hier zu Gast ist, ist mittendrin in schönstem fränkischen Lebensgefühl.

Info: www.tourismus-dinkelsbuehl.de

Mensch täuscht sich

Können wir unseren Augen trauen? Wer in Dinkelsbühl einen Rundgang durch das „Museum 3. Dimension“ macht, stellt fest: Der Mensch täuscht sich selbst. Auf vier Etagen zeigt das Museum Holographie, 3D-Fotografie, 3D-Anaglyphen, Magic Eyes, optische Illusionen, unmögliche Figuren, Amorphosen und Vexierbilder. Adresse, Öffnungszeiten und Eintritt unter www.3d-museum.de.

Plastiken ausgestellt

Dinkelsbühl lädt dazu ein, die Vielfalt und Tiefe der Werke von Dietrich Klinge zu entdecken. Der Künstler, der hier seine Wahlheimat gefunden hat, präsentiert in der Stadt noch bis Oktober seine Skulpturen. Ausgestellt sind insgesamt 20 Plastiken aus seinem Werk. Diese sind in der Kapuzinerkirche, am Schweinemarkt, in der Dreikönigskapelle, am Deutschordensschloss, auf der Bleiche, im Spitalhof, vor der Schranne, an der Stadtmühle und vor dem Münster St. Georg zu sehen.

Oberbürgermeister Christoph Hammer nannte es eine große Ehre, Klinges „Werke, die bereits in den USA, Italien, Russland, Spanien, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg, Tschechien und sogar Südkorea ausgestellt wurden, in unserer Stadt zeigen zu dürfen“. Mit der Ausstellung werde ein weiteres bedeutendes Kapitel in der kulturellen Landschaft der Stadt aufgeschlagen.

Auch einen bedeutenden Moment für die Kunstszene der Stadt markiert die Schau. So entdeckten vor 136 Jahren Künstler die Stadt Dinkelsbühl. Junge Münchner Maler kamen im Frühjahr 1889 auf einer Radtour in die Stadt. Jahr für Jahr kamen Mitglieder der Münchner Akademie der bildenden Künste nach Dinkelsbühl, um zu malen.

Dietrich Klinge ist Bildhauer und Grafiker. Bekannt wurde er vor allem durch seine Skulpturen aus Holz und Bronze, die in der Größe von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Metern variieren. Es sind Bronzegüsse, die mit Hilfe von Urmodellen aus Holz vermoderter Äste, Stämme und Wurzeln erstellt wurden und dadurch die Oberflächenstruktur dieses natürlichen Materials wiedergeben.